対馬海峡にある国境の島、対馬に行ってきました。古代より日本と外国を結ぶ海上交通の基地で現在も多くの観光客が訪れる島です。

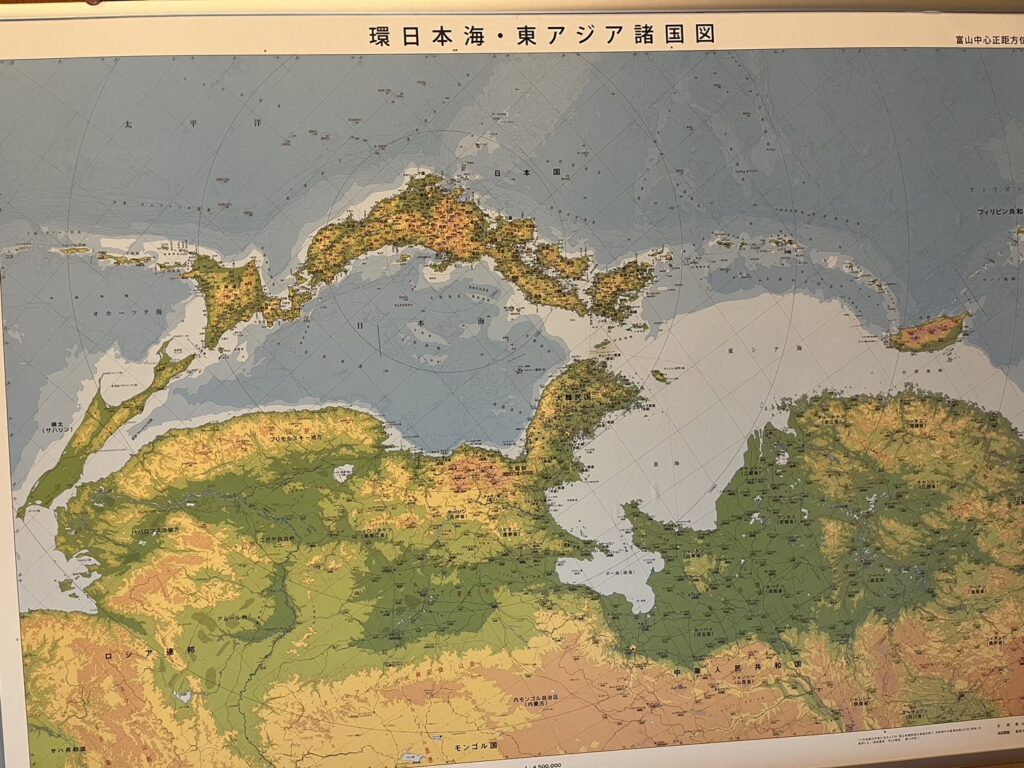

観光案内所で見かけた珍しい形の地図です↓

不思議に思いましたが、大陸側から日本を見ると、こんな感じに見えるんだ!と思いました。

対馬は日本側から見ると端の方という感覚でしたが、大陸側からみれば、以前は海路で日本に至る中継点の位置にあって、物流や交流の地であったようです。地図は見る方向で違った感覚になるのですね。

まずは、対馬の南側の島の中心地である厳原のまちで、国内で唯一現存しているという防火壁(火切)を見てきました。

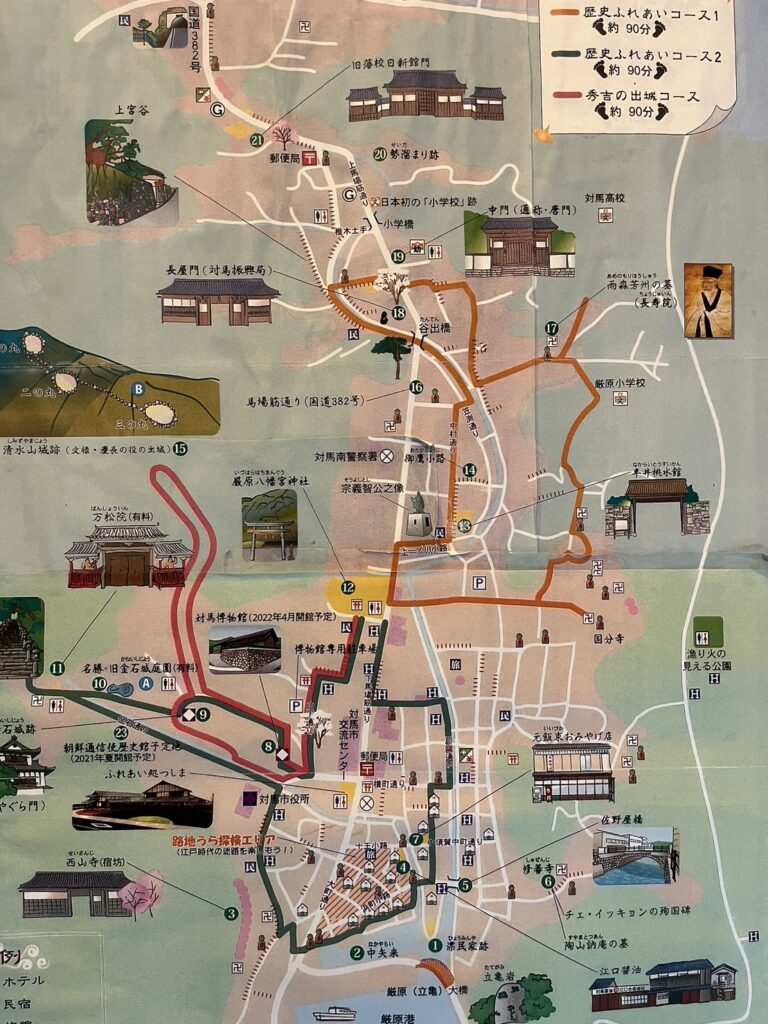

武家屋敷エリアにある現地案内の方に教えていただいたのですが、この防火壁は、江戸時代に何度も発生した市街地の大火災の延焼を防止するため築造されたもので、下の地図の道沿いに所々途切れながらある「赤色の点線部分」が、現在も残存している防火壁の位置です。当時の町割り沿いに設けられたようで、それ以降、市街地に広がる大火災は起こらなかったようです。以前は江戸のまちにもあったようですが、もう残っていないようです。

防火壁の高さは、平屋の木造住宅の軒の高さ程で、防火壁と屋根瓦により延焼を防止していたように見えます。現在では密集市街地対策として、準防火地域指定等により、個々の建築物の防火性能を向上させつつ、延焼遮断帯として広幅員の道路等を築造することで延焼防止を行う手法があると思いますが、日本の市街地は、火災被害をいかに防ぐか、はるか昔から色々な手法で対策していることを知りました。

また、厳原のまちには、京都や大阪から物流商人がたくさん移り住んでいたようです。居住地であった、地図の下側にある港近辺の「路地うら探索エリア」は、かなり入り組んだ路地で、蔵も多くあったためと思われますが、武家屋敷エリアと比べ、高さが2階の軒に届きそうなぐらいの大きな防火壁が築造されていました。こちらも所々に残存していました。

こちらは川沿いにある厳原の繁華街の夕暮れですが、昔ながらの港町の感じでいいところでした。

次は、南側の島の西側にある石屋根倉庫を見てきました。

石屋根倉庫の起源は明らかではないようですが、用途は穀物や生活用具の保管場所として、冬季の強い北西風への対策と火事による住宅への延焼防止のための配慮のようで、住宅から少し離れた場所にまとまって建築されていました。

柱の形状はあまり見かけない長方形でした。

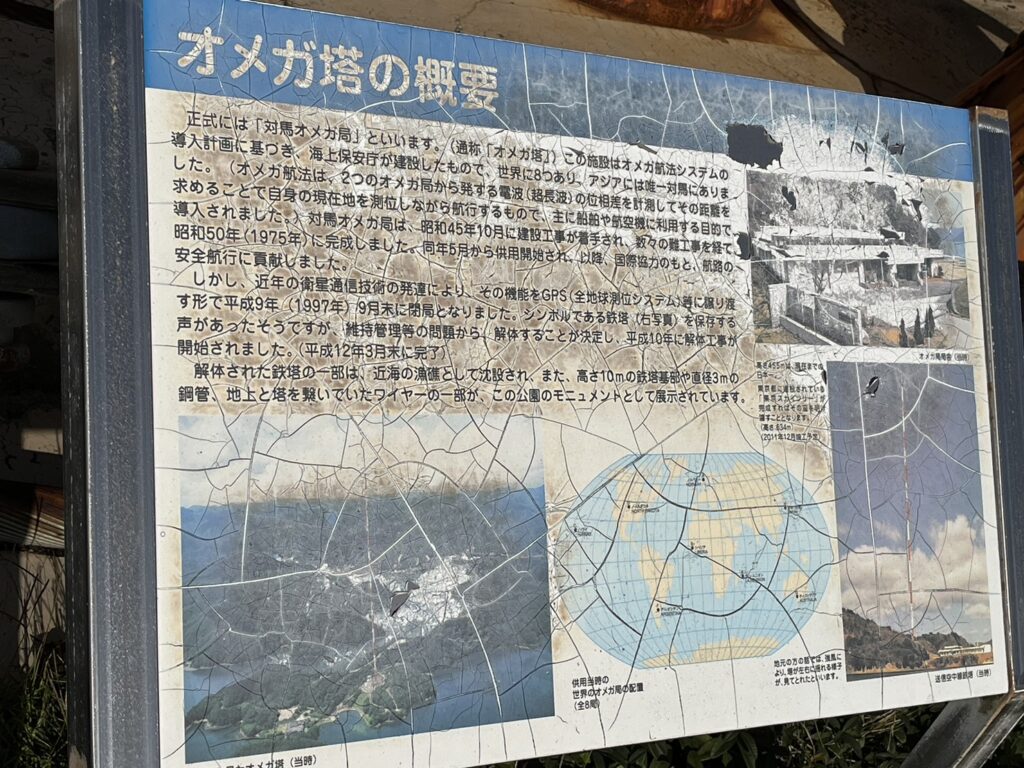

翌日は、北側の島の北側にある電波塔(オメガ塔)を見てきました。GPSが普及するまでの航法システムの電波塔で世界中に「8箇所」設けられ、アジアでは唯一対馬にありました。昭和50年に完成し、平成9年まで使われていたようです。

高さはなんと、454m。すごい工作物です。基礎部だけ残存していました。

絶滅危惧種のツシマヤマネコも対馬野生生物保護センターで見ることができました。(各地の建築主事も絶滅危惧種になる日が近そうです)

対馬の北端の展望台からの写真です。ここから韓国まで約50kmとのことで、晴れの日の夜には街の灯りが見えるようです。手前に見える島は自衛隊の基地です。

こちらは、金田城です。

ここには昔々、660年代から防人(さきもり)が、初期は主に東国(関東方面)から配置され、対馬に到着してから3年間、自給自足しながら警戒にあたっていたようです。

日本の国境にある離島の島で、街なみや建築物を見ていると、あらためて、ここでも建築基準法が一律に適用されているのだと思うと、すごいことだと思いつつ、何となく、国というか、県や市の取扱い基準など、少しだけ住むところが変わると違いが生じたり、うまく表現できませんが、遠方でも同じ基準であることも含めて、他の国にある建築基準の法律の規定と、その基準がどのように適用され、地域で運用されているのか知りたくなってきました。(S.H)