先に言っておきます。有名なメジャーリーガーの資料館ではありません。

お昼ごろにJR宇都宮駅に着いて、サイコロ状の肉がゴロゴロしている餃子とビールで一息ついてから、バスに揺られて30分くらいのところに向かいます。バス停からはすぐ近くですが、かなり大きな駐車場を縦断して、さらに緩い坂を上りながら林の中に入っていきます。訪れた時は、かなり汗ばむ陽気でしたが、300から400mくらい歩いたら、ふわっとひんやりした風が流れてきました。すぐに終わりましたが。

そして、目の前が開けたなと思ったら…

目の前に切り立った、というか切断された岩肌が!

写真ではうまく伝わらないですが、高さ20mくらいはあるでしょうか。大迫力です。さっそく度肝を抜かれたのですが、ふと反対側に目をやると大谷資料館に到着です。

あれ?石じゃないの?

と、正直に言うとそのように思いましたが、本番はこれからです(冒頭に写真上げちゃってますが…)。

みなさまは大谷石(おおやいし)ってご存じでしたか?超有名なところでは、フランク・ロイド・ライトが設計した帝国ホテル旧本館に使われた石で、近所だと、ブロック塀よりかなり格上の印象を与える塀として君臨(?)していますよね。ざらっとした表面に、ぽつぽつと小さな穴が開いていて、ところどころに錆のような点がついています。

大谷石は、宇都宮市の大谷(おおや)付近で産出される、火山灰が固まってできた流紋岩質角礫凝灰岩です。ほかの石と比べて、軽く、加工しやすく、火に強い性質があります。いつから大谷石と呼ばれているのか、軽く調べた範囲ではわかりませんでしたが、地名が付いた石って、他にもありそうだと思って、こちらも軽く調べてみました。でも、御影石以外はピンときませんでした(トルコ石は建築資材っぽくないので除外)。

古くから切り出されていたようですが、本格的な採掘がはじまったのは江戸中期からとのことです。では、中に入りましょう。資料館に入ってすぐに地下に降りる階段があります。敢えてだと思いますが、幅1.5mくらいで先が見通せないくらいに曲がりつつ降りていく階段になっています。早速ひんやりしてきたなと思いながら通り抜けると、ばーーーんと冒頭に上げた写真のような大空間が開けます。圧巻です。

-1024x683.jpg)

まずは一直線に突き当りまで降りてきました。下から見ても、やはり圧巻です。ちなみに、ものすごく明るく写っていますが、目視だと薄暗いです。そして気温は9度です。外とは20度弱の温度差。訪れる前にホームページの注意書きを見ていて、暑い中、カーディガンを持ち歩いていたので平気だったのですが、今となってはその差を満喫した方が良かったんだろうかとも思います。

あと、個人的には色付き照明じゃないほうが迫力がありそうだなと思いました。

-1024x512.jpg)

表面の様子ですが、こちらのように壁(?)表面がしわのように波打っている箇所と、

-1024x683.jpg)

直線の筋が入っているところがあります。前者はツルハシを使った手掘りの痕、後者は機械導入後のノコギリの痕で、昭和30年代以降のものだそうです。

それにしてもこの岩でできた大空間、さぞや音が響くのだろうと思いませんか?たまたまですが、大きなクシャミをしちゃいました。でもそれほど響きません。表面がデコボコしていたり、多孔質なところが影響しているのか、残響時間はそれほど長くないようです。

-1024x512.jpg)

そんな特徴のあるこの空間を利用して、映画の撮影、高級車のプロモーション、コンサート、結婚式、地底湖ツアー、デコトラ展なんかも行っているようです。このほか、倉庫、工場、米の貯蔵庫として使われた過去も。

平面図を書いてみました。

通常立ち入れるのは薄みどりに塗った範囲だけです。なのに圧巻のボリューム!面積は全体で20,000㎡もあるそうです。壁その他の区画の中心線で囲まれた部分で計測しようにも壁がなさそうだから内法かな…。立入ゾーンは2,000㎡くらいでしょうか(なんとなく)。

深さは平均30m、最深部で60mとのことです。起点は入り口のいずれかですかね。周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面は、計測が難しそうです。

水平なところもありますが、基本的に傾斜しています。歩きやすいように階段状の通路を作ってくれています(もちろん大谷石で!)が、階段又はこれに代わる傾斜路というよりは床が傾いている状態ですね。

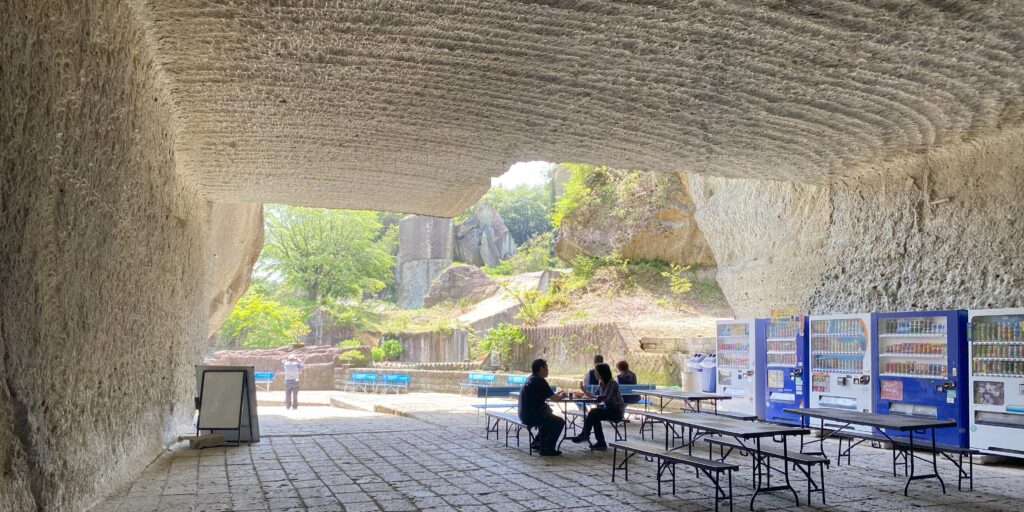

ちなみに、外にある自販機コーナーはこんな感じ!

ところで、これらの大空間(地上も含むんでしょうけど)は「カネイリヤマ採石場跡地」っていう名前なんです。だから、地上にある大谷資料館は建築物、たまたまその脇にある採掘場跡地に入れてしまうだけってことで「地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設」なのかは、ひとまず置いておきましょう。

文化財じゃないからなぁ…、と思いきや、あちこちに似た表現の横断幕やのぼりがあります。「大谷の奇岩群と採石産業の文化的景観」、国の重要文化的景観として令和6年10月に選定されたそうです。ホヤホヤですね。

はて、文化的景観って何でしょう。文化財保護法を見てみました。第2条に、文化財の定義があります。第五号に次の通り定められています。

“地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)”

…文化財やん。

もちろん建築基準法第3条で定義されているように「文化財保護法の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物」等が適用の除外で、文化的景観では読めないのですが。まぁ、それはさておき、せっかくなので文化的景観を見て回りましょう。

バスの本数はそんなに多くはなく、といってもバス停一つ分くらいでしょうか、ところどころに明らかに人の手でえぐった四角い穴が開いている崖を見ながら、川沿いに少し下ったところに大谷寺があります。

-1024x768.jpg)

このお寺には岩肌に彫られた観音さまが祀られています。

撮影禁止でしたので写真ではお見せできませんが、お堂の奥側には外壁がなく、岩肌に直接彫られた観音さま達を拝むことができます。ご本尊の千手観世音菩薩像は平安時代(810年ごろ)、弘法大師の作と伝えられる日本最古の磨崖仏で、大谷観音と呼ばれています。現在は岩肌に彫られた部分だけですが、当初は粘土で細かな化粧を施した上に金箔が貼ってあったとか。こちらは重要文化財に指定されています。

正面からだと岩に覆われている感じですが、横から見ると結構めり込んでいます。

-1024x512.jpg)

文化的景観です。

大谷寺のお向かいには、これまた大谷石の絶壁があるのですが、この絶壁がスパッと切れていて、向こう側の別の採石場跡につながっています。

なんとここにも観音様が!しかも巨大です!

どーーーんと現れました!その高さなんと26.93m!尺貫法でいうと88尺8寸8分!末広がりが過ぎます!

と、ふざけてはいけません。こちらは第二次世界大戦による戦没者を弔い、世界平和を祈念するために、大谷観音の御前立(おまえだて)として昭和23年から6年の歳月をかけて彫られたもの。平和観音といいます。

撮った写真を見ると、いまいち迫力が伝わりませんが、その大きさ、圧巻です。階段を登っていくとご尊顔のおそばまで行けます。

ところで、宇都宮市内には9,000棟もの大谷石建築があるそうです。これは、歩けば大谷石建築にぶつかるぞ、と思って実際に歩いてみました。平和観音から歩いていくとバスが通っていそうな道に出ますが、おされな感じのお店と、大谷石の建物が現れます。「観光周遊拠点施設」と書いてあり、まったく汚れがなく、きれいすぎたので、石張りの大谷石風建築なんだろうと思ったら、本物でした。別の場所でかつて公会堂として使われていたものを令和5年に移築したものだそうですが、本物だと思わなかったので写真撮りませんでした。休館だったので入れなかったのもありますが。

屏風岩-1024x512.jpg)

次の大谷石建築は、次のバスが来るのにだいぶかかりそうだったので、幹線道路まで歩くと現れました。左側の建物は、軸組造か?と思ってしまう窓の配置です。ちなみに、これが顔に見えてしまうのをシミュラクラ現象というそうです。

バスが来たので、いったん宇都宮市中心部に向かい、繁華街からすこし離れたくらいのほうが残っているだろうとふらふら歩いてみましたが、そううまくは見つからないものですね。比較的新しい建築物にはアクセント的に使われていたりしますし、塀や石段の大谷石率は、ほかの都市よりはだいぶ高い気がしますが。

-1024x1024.jpg)

なので調べて観に行きました。松が峰教会は日本最大の大谷石建造物だそうです。圧巻の重量感です。

向かいには大谷石でつくられた蔵をリノベーションしたカフェレストランも。

お休みでした。

引き続き歩いていると思い出しました。ここは餃子のまち、宇都宮。

餃子と大谷石のコラボです。

夜は味噌だれで餃子をいただきました。

せっかくなので朝も食べて3食連続だ!

と、狙っていたお店の朝の営業は…、お休みでした。

圧巻づくしだった大谷石文化と景観。圧巻という点では二刀流メジャーリーガーとの共通点があった、という締めもアリですか?(A.N)