所用があって向かった土地で、せっかくだからと立ち寄った施設がとても素敵な建物だった、というお話です。

場所は兵庫県香美町。関西では日帰り圏内です。

「木の殿堂」は兵庫県立宇和野高原野外教育センターの附属施設で、年間を通してたくさんのイベントも開催されているようです。この施設無料で見学できるのが魅力です。

っていうのは、後から調べてわかったことで、施設を訪ねた時には展望施設がある以外のことを全く知りませんでした。

香美町は観光にも力を入れています。観光は車が必須かと思いますが、駐車場の設計もおおらかです。ロータリーに縦列駐車するスタイル。都会ではそうそう見ませんね。

そんな話はさておき、正面エントランスからの外観がこちら。

とてもシンボリックなシルエットです。

木の殿堂というだけあって、外装材は全て木材です。緑と空の青に映えてこの日は特別素晴らしく綺麗でした。

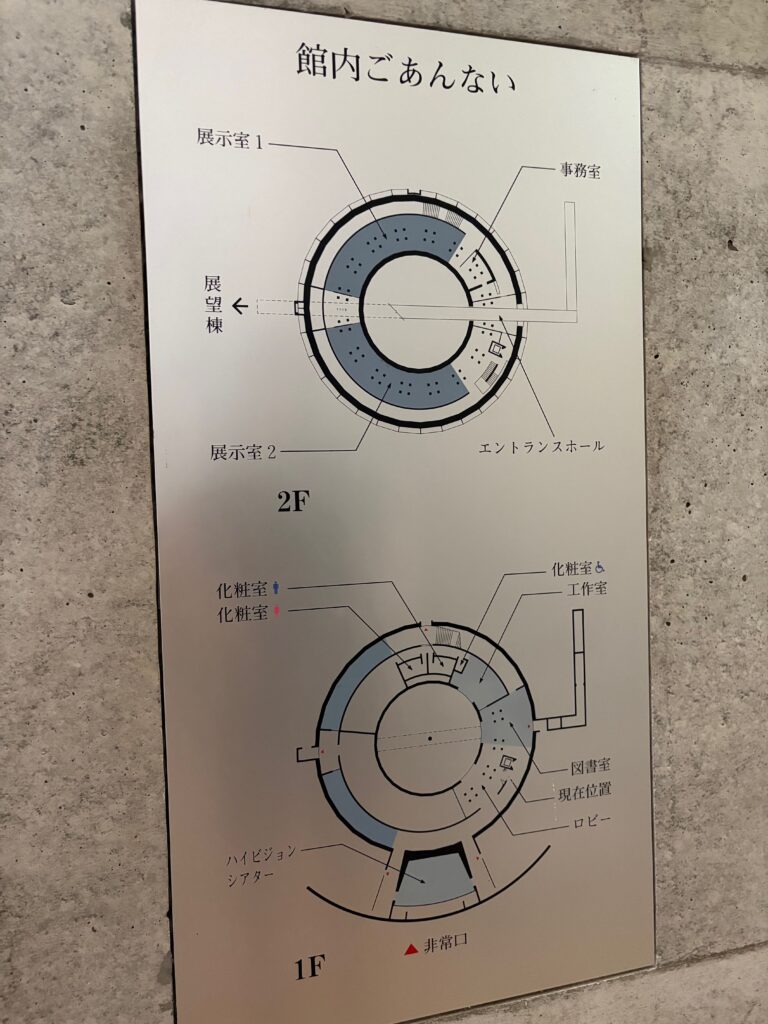

メインエントランスから施設に入り、外観を裏切らない円形の展示場を歩いて進みます。

木の構造体が特徴的でダイナミックで圧倒されてしまいます。

すご。

ここ最近は木材利用推進ブームですけれど、この建築物は1994年。博物館や美術館なら耐火構造が当たり前の時代です。

博物館だよな。。。耐火構造じゃないの?当時木造で耐火構造ってあった?

疑問が湧き上がります。

順路通り進むと、円形の施設を貫く外部通路部分へ出ます。この外部通路部分に抜ける開口部が網入りガラス。何の網入りガラス?

耐火建築物の延焼のおそれのある部分の開口部・・、区画・・。

一の建築物なのかなあと思うんだけれど、建築物の部分同士の中心線から3m以内。屋外部分は通路で繋がっているんだけれども別棟扱いしていて、延焼のおそれのある部分ってセン、あるかな。

床面積が2,600㎡。通常であれば1500区画が必要ではあるけどね。

スロープで展示室がずっと繋がっているので、階数が定かでないんだけれども、階数2であるとは思うんですよね。なので竪穴区画ではないとは思うんだけど。

見上げると木造構造部分がそのガラスを貫通している。

謎。

そうこうしているうちに、展示室も終盤、木造基調の中にも施工精度の高いコンクリート壁が出てくるところが、安藤忠雄さんの施工ならではですね。いつぞや、安藤忠雄さんの事務所の元所員さんとお話しする機会があって、非常に厳しい施工管理をされるって伺ったことがあります。さすがの美しさ。30年経ってもなお美しい。

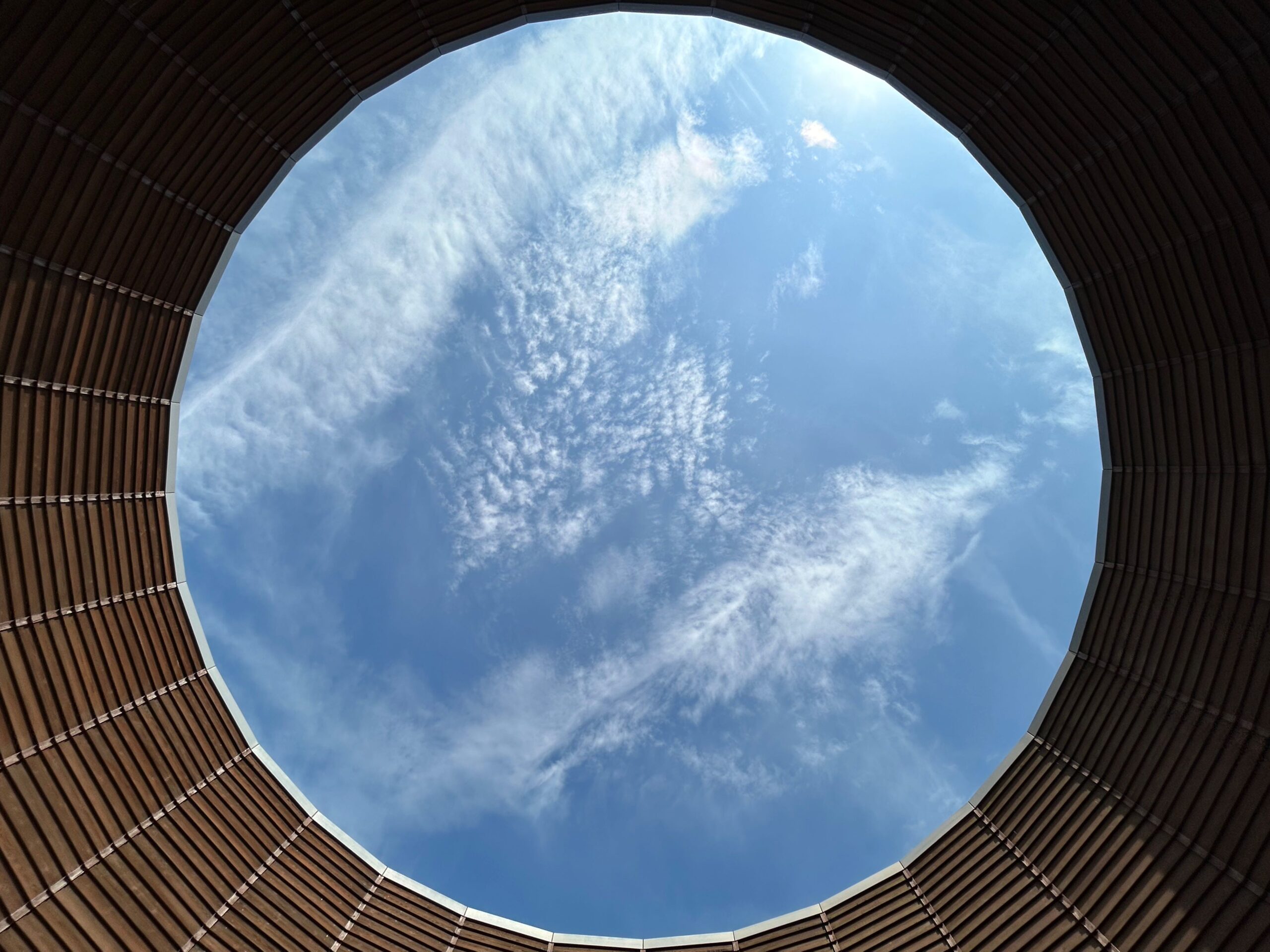

木の構造体を見上げていたら、天井から光が注いでいることに気づきます。

ふと目線を壁から落としていくと、排煙窓のオペレーター。

いくつもあるので、開閉自動ではなさそうですね。重力で開いて、閉じるのは手動で巻き巻きするタイプなんだろうか。重いだろうなあと思い耽ったりして。

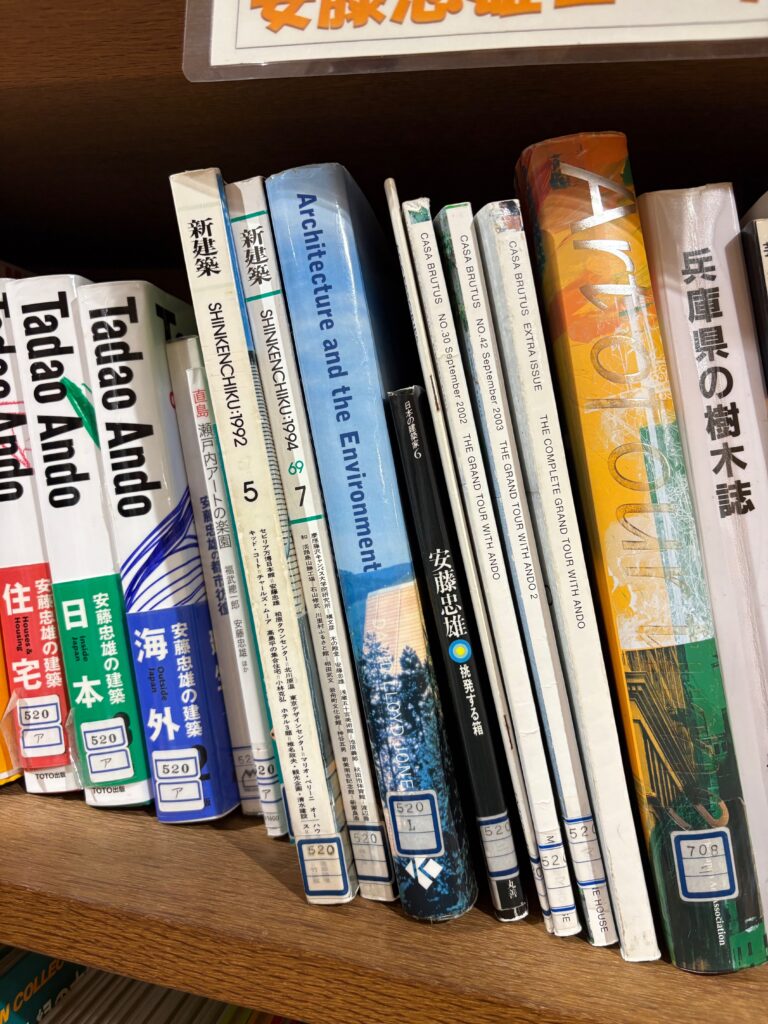

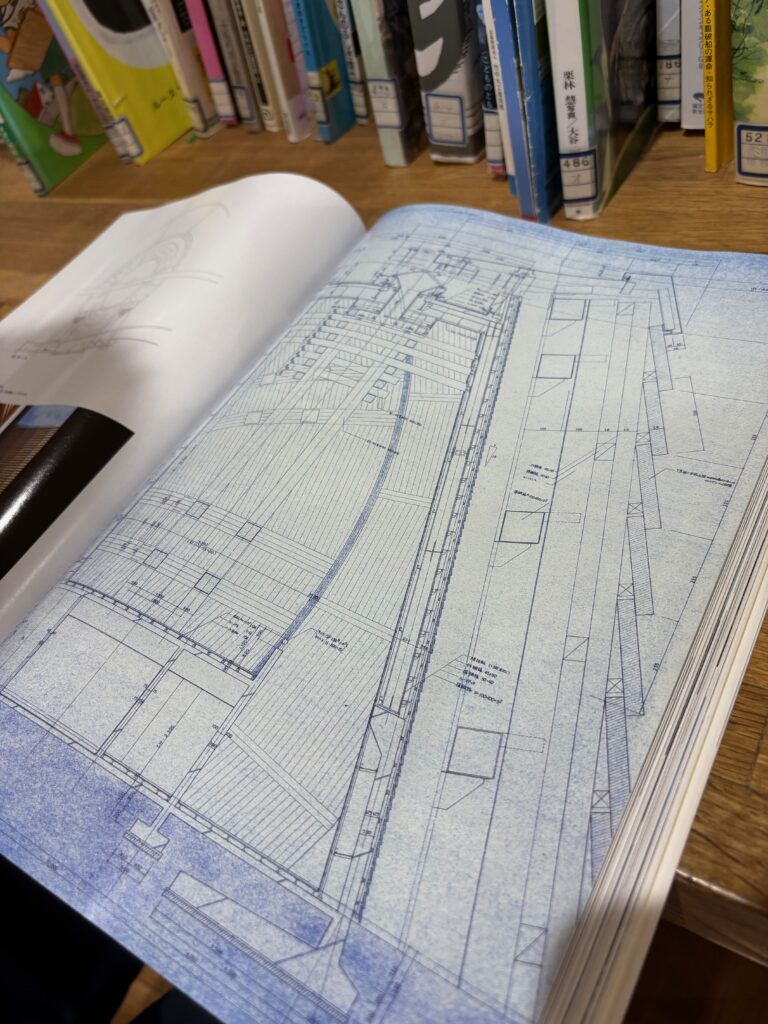

展示室の最後は図書室です。木にまつわる書籍がずらっと並ぶ中に、新建築やGAなどといった建築雑誌が目に入りました。これはこの建物が特集されてるなと開いてみると、そこには、青焼図面が掲載されていました。構造体に見えた木の部分は構造体ではなく、RCと鉄骨で構成された外壁部分が基礎と繋がっている断面図面が掲載されていました。本当の詳細は分かりませんが、木の部分は床では緊結すらされていないようにもみえ、構造体に影響しないもの、のようには見受けられました。

主要構造部ではないってことかしら。

などなどなど。木の殿堂として展示している内容とは少し違った視点が気になります。

いくつかの雑誌に目を通していると、1992年のセビリア万博(スペイン)の記事がありました。そういえば、安藤忠雄さんが監修していた日本のパビリオンあったよね、って同行の建築マニアが隣で話をしています。

木の殿堂は、セルビア万博の日本館で使用した木材を船で運んで再構築した建築物だということらしいです。

へえええ。。

今、大阪万博も最後の盛り上がりを見せていますね。大阪万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」ですけれども、セビリア万博は「発見の時代」がテーマだったみたいです。当時日本館は”生なりの文化”を表現した白木の木造建築で、簡素にして素材そのものの美を生かした建物は、世界最大級の木造建築だったそうです。

先進的だったんですね。きっと。

パビリオン時代の入り口の前には、日本人303体の等身大の写真による人型や、当時の日本を解説するキーとなる展示内容も注目を集めたのだそうです。

大阪万博の記憶も何かどこかに残るのかな。

ちょうど大阪万博の開催期間中だったので、そんなことも感じることができました。

ああ、都会からずいぶん離れた地にこんな建物があるなんて。ぜひ行ってみてください。施設の外の自然も絶景なんですよ。

※ 建築基準法的考察はあくまで妄想です。(M.Y)