新潟を探訪してきたのでレポートします。

まず訪れたのは新潟県上越市の高田地区。

大阪からは在来線、新幹線などを乗り継いで約4時間かかりました。上越市は新潟県の南西部に位置し、冬場は雪の多い地域ですが、行ったのは気温がまだ35℃にせまる9月初め。高田地区は江戸時代の1614年に高田城の築城とともに開かれた城下町で、雁木通りが特徴の町です。

雁木(がんぎ)というのは、建物から庇を前面道路に接して長く張り出した建築様式です。主に日本海側に分布しているようですが、町並みに沿って連続して雁木通りが形成されることで、冬季の積雪時の歩行者用通路の役割を果たしています。

ところで今回、雁木を見に行くきっかけとしては、建築基準法の古い通達に雁木についての記述があって、雁木がどんなものなのか一度見てみたいと思ったからです。通達は、昭和30年2月1日付け建設省発住第5号「アーケードの取扱について」で、当時の法第44条第1項但書(現在では法第44条第1項第4号の許可)に規定されていた「公共用歩廊その他これらに類する公益上必要な建築物」を道路内に設置する場合の基準として示されたものです。

通達では道路に設けるアーケード(がんぎを含む)について、設置場所の条件、構造、屋根に関する制限などの基準が示されています。通達中「がんぎについては公益上の必要性により特に基準を緩和しているので、冬季人の通行を確保するため欠くことのできない場合以外は認めないこと。」とあり、雪国の生活に必要なものとして一部緩和されています。

雁木を道路内に築造するとなると、法第44条(道路内建築制限)の適用を受けますが、高田で一般的に見られる雁木は私有地に設けられた私有物とのこと。上越市のホームページでは「だれもがいつでも自由に公共的な歩道として雁木を利用できるシステムは郷土の先人がつくりあげた文化」と紹介されています。

高田駅は城下町らしくお城を模した外観で、駅につながる大通りの両サイドにある歩道上のアーケードも瓦屋根が施されていました。

駅の東側には、仲町通り、本町通り(北国街道)、大町通りという南北のメインの通りがあって、その3本の通りを中心に雁木が建ち並んでいます。

雁木の総延長は約16㎞あるそうで、雁木通りとしては日本一の長さです。

まずは本町通りを北上しました。

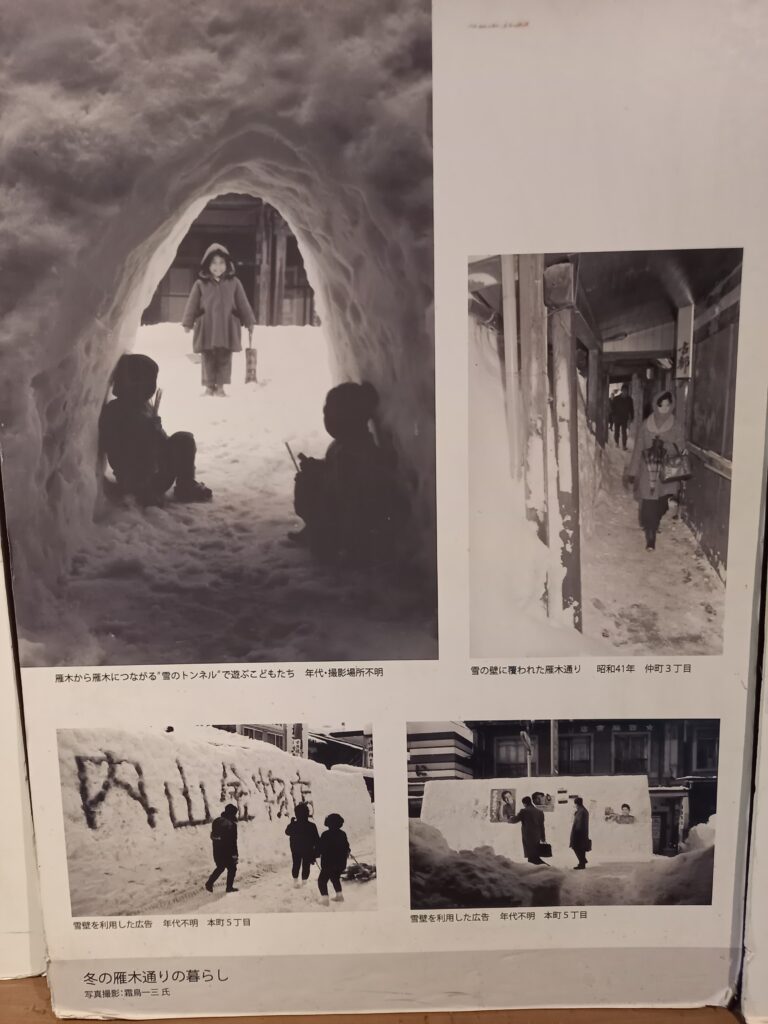

本町通りをしばらく歩くと、右手には明治時代の町家を再生した施設「町家交流館高田小町」があります。建物内では昭和の頃のまちの写真が展示されていて、雪の壁に覆われた雁木通りの様子を撮影した写真もありました。

雁木の構造形式は主に2種類。主屋の2階部分が張り出して、その下が通路となっている造込雁木と、主屋の外側に庇を張り出して下屋形式となっている落雁木です。

高田市史(大正3年 国立国会図書館蔵 ※合併して上越市になる前は高田市でした。)によると、造込雁木が旧型(幅はおよそ4尺若しくは3尺)で、「維新後、落雁木に改め、幅の多くは6尺に広がる」とされています。

市街地に現存するのは、ほとんどが落雁木ですが、こちらは江戸時代末期に建てられた造込雁木の旧今井染物屋です↓

通路の上部は物置や居住に使用されていたそうです。

建物の中は高い吹抜け空間となっていました。

雁木を歩いていると、雁木下の舗装は土間コンクリートになっていたり、石畳になっていたりといろいろですが、高低差がある箇所はすり付け処理されているところが多かったです。ちなみに上越市では、雁木下部分の段差解消工事や雁木の修繕、新築に対する補助制度もあるようです。

雁木の構造も主屋の構造に応じて木造のほか、鉄骨造だったり、RC造だったり、いろいろ。スナックや飲食店の入るビルも雁木形状で通行が確保されています。

ところどころ、雁木上には雪下ろしのためと思われる梯子が屋根にかけられています。

この日、人通りはまばらでしたが、歩いている人はおおかた雁木の下を通行していて、車通りは多いですが、うまく歩車分離が図られています。また、今年は連日の猛暑が続きましたが、冬の積雪時だけでなく、夏の日除けとしても貴重な通路ですね。機会があれば、また冬の状況も見に来たいと思います。

続いて、南魚沼市にある「魚沼の里」に向かいました。

こちらは日本酒「八海山」を作っている八海醸造が運営するレストランや店舗、ビール醸造所などで構成される施設です。今回は八海山雪室の雪中貯蔵庫見学ツアーに参加してきました。当日は日曜日のせいか、観光客が多く、見学ツアーのチケットは当日店頭購入も出来ますが、事前ウェブ予約がおすすめです。

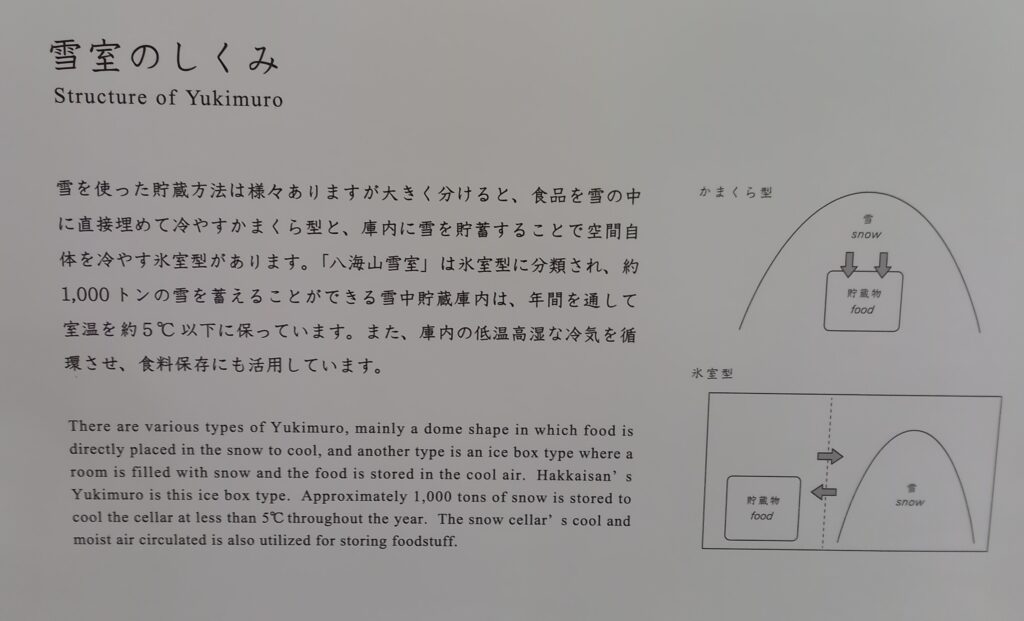

八海山雪室は、空間的に一体となった貯雪室と雪中貯蔵庫を備える、自然対流式の雪室で、2013年に建築されたものです。天然氷を切り出して氷室へ搬入するというのはテレビのニュースで見たことがありましたが、雪室を見るのは初めてです。

ツアーでは、ガイドの方から雪国伝統の雪室や、この施設の構造について説明していただきました。昔の雪室は、冬にたくさん降り積もった雪を茅や藁の屋根で貯蔵した「天然の冷蔵庫」で、電気冷蔵庫が普及する昭和30年代まで雪国各地で利用されていたそうです。八海山雪室は氷室型の雪室で、貯雪室には約1,000トンの雪を貯蔵して、雪中貯蔵庫内を低温に保っています。

雪中貯蔵庫に入ると、雪中貯蔵専用に仕込まれた日本酒の貯蔵タンクがありました。貯蔵庫の室温は5.5℃でひんやりしています。

さらに奥へ進んで貯雪室へ。3月に側面を開けて重機で雪入れをしてから、雪はだんだん解けていきますが、次の雪入れまでに3割の雪が残るそうです(雪は入替えせずに足していくとのこと)。表面が黒くなるのは雪が降るときに空気中の汚れを吸収するためで、雪が解けてくると汚れがだんだん出てくるようです。

天井部分には給気口と排気口があって、低温の空気はダクトを通して建物内にある店舗の雪温熟成室と雪温室へ送られ、冷房に利用されているとのこと。冬は交通の遮断などを引き起こしてしまう、やっかいな雪も再生可能エネルギーとしての有効活用ができるんですね。

雪中貯蔵庫を出ると、焼酎を貯蔵するオーク樽が並んでいました。

最後はカウンターで試飲タイム。オーク樽で貯蔵された本格米焼酎をいただきましたが、オークの香りがしてとても味わい深い焼酎です。

売店に売っていた夏季限定酒の特別純米原酒は要冷蔵のため買わなかったのですが、代わりに地元限定の「魚沼で候」を買って帰りました。我が家の古い冷蔵庫ではありますが、冷やして美味しくいただきました♪(K・M)