昨年の長崎の軍艦島に続き、またまた世界遺産である富岡製糸場に行ってきました。

富岡製糸場は明治5年に明治政府が設立した当時世界最大規模の器械製糸工場で、木骨レンガ造の特色ある建物群が創業当時のまま保存されています。

ゲートを入ると場内全体図がありました。東置繭場、繰糸場、西置繭場がコの字型に配置され、敷地面積53,738㎡の広大な敷地に国宝、国指定重要文化財の建造物が建ち並んでいます。

最初に目の前に現れたのは東置繭所(ひがしおきまゆしょ)。明治5年に建てられた2階建ての繭倉庫です。木骨レンガ造で、建築面積1486.60㎡、桁行104.4m、梁間12.3m、高さ14.8m。2階に乾燥させた繭を貯蔵して、1階は事務所、作業場として使われていたそうです。

入口のレンガ積みアーチの頂部には「明治五年」と刻まれたキーストーンがあります。

1階の展示室内には、製糸場の歴史や建物の構造などを解説するパネルが並んでいました。木骨レンガ造についての解説もあります。

木骨レンガ造は木造の骨組にレンガ壁を積み並べた構造で西洋から入ってきた建築技術だそうです。富岡製糸場は日本で唯一完全な形で残る明治初期の木骨レンガ造建築。木骨レンガ造は最初、横須賀製鉄所で導入された工法で、横須賀から富岡へ製法が伝わったようです。明治初期に西洋から伝わった木骨レンガ造が、その後、建築法令でどのように位置付けられたのか、またまた気になって調べてみました。

市街地建築物法(建築基準法の前身)では大正9年制定の同法施行令第5条に、木骨煉瓦造に関して「木骨煉瓦造建築物トハ厚三寸以上ノ煉瓦積ヲ以テ木骨ヲ被覆又ハ填充シテ外壁ヲ構成スルモノヲ謂ヒ(木骨煉瓦造建築物とは厚さ3寸以上の煉瓦積で木骨を被覆又は充填して外壁を構成するものをいい・・・)」と定義があります。また、木骨煉瓦造の建築物は高さ36尺(約11m)、軒高26尺(約7.8m)を超えてはならない、という高さの制限がありました。

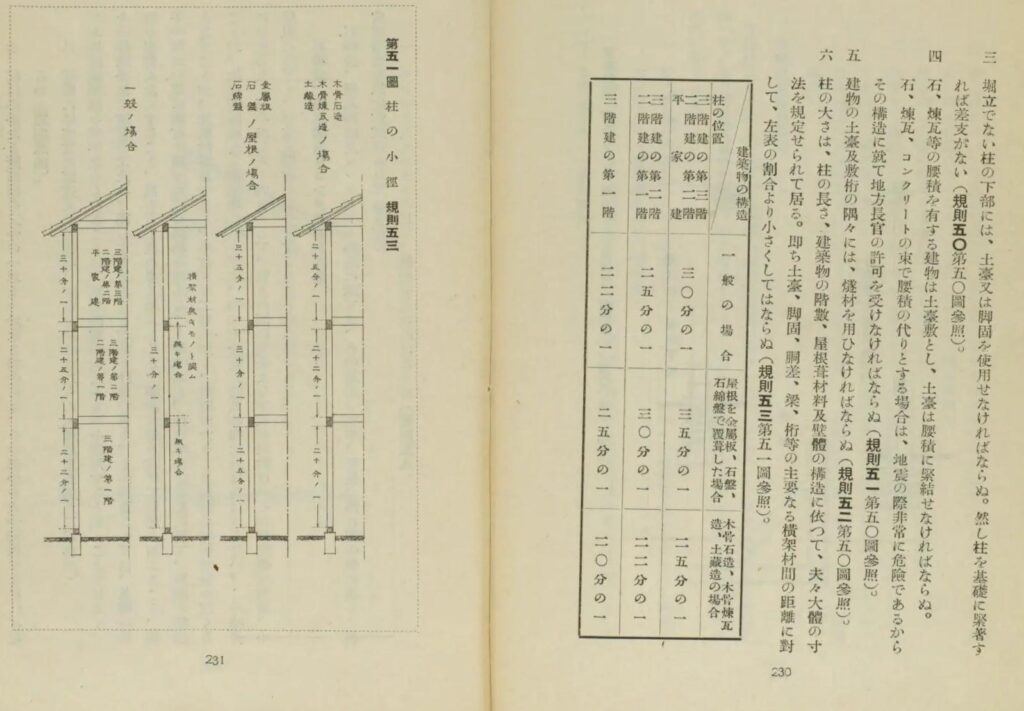

同じく大正9年制定の施行規則には「第2節 構造強度」に「木構造及木骨構造」という項目があって、木骨煉瓦造に関して、柱の小径(第53条)や筋交の使用(第55条)、貼付壁厚(第56条)の規定があったようです。

「柱の小径」と言えば、今年(令和7年)の4月、改正建築基準法の3年目施行により、従前の「重い屋根」「軽い屋根」の区分に応じて算定する方法から、建築物の荷重の実態に応じて算定する方法への見直しがありましたが、柱の小径の規定は市街地建築物法の制定時からあったんですね。

昭和12年の市街地建築物法の解説本に柱の小径の解説がありました。

(「建築法規研究会編(昭和12年)図解を主としたる建築法規の解説」国立国会図書館蔵より)

木骨煉瓦造は「柱の小径」規定においては、土蔵造や木骨石造(もっこつせきぞう)と同様に壁の重量が大きい建築物としての算定が求められていました。

ちなみに、東置繭場は、屋内中央列の柱は棟まで、側面の柱は軒桁までのいずれも30㎝角の通し柱となっていて、150年もの間、重量感のある建物を支え続けています。

同じく明治5年に建設され、当時世界最大規模を誇った繰糸所です。

屋根がトラス構造で、間に柱のない大空間となっています。

上部の方まで窓がたくさん設置されているのは、操業当時、日本にはまだ電灯が無かったので、自然採光を取り入れるためだったようですね。

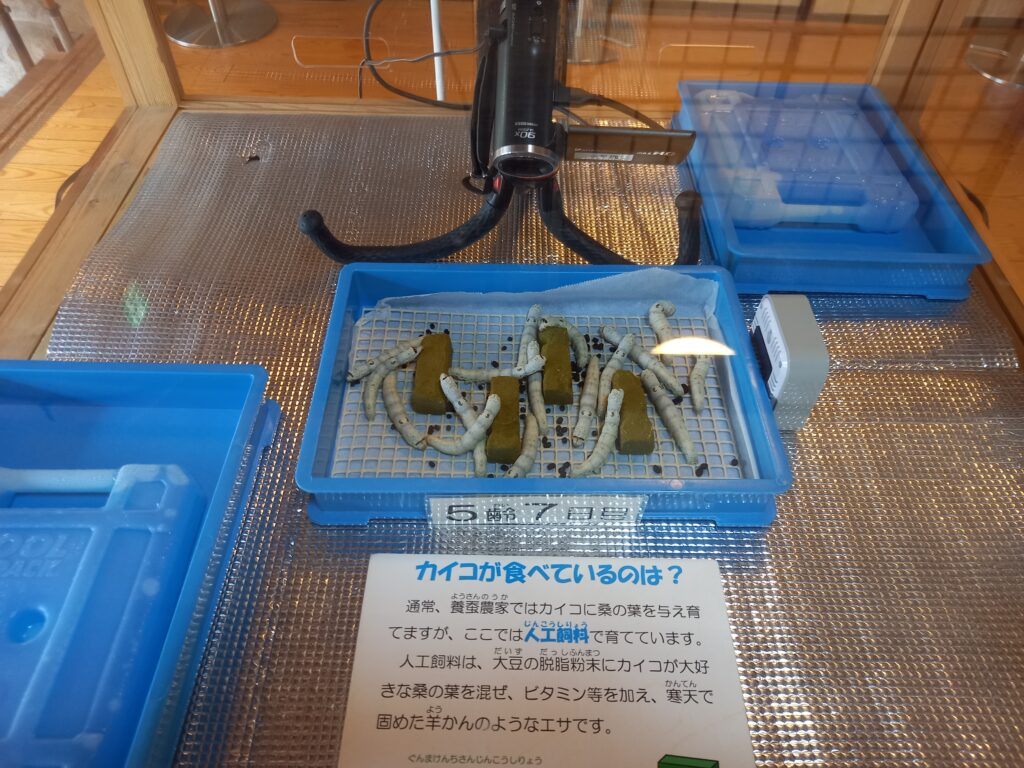

昭和の暮らしを伝える展示施設「社宅76暮らしのギャラリー」では蚕(カイコ)の生態展示がありました。

子供の頃、祖父の家が養蚕農家だったので、動く蚕を見るとなんだか懐かしく感じます。

大阪への帰り、東京の赤坂にある、こちらも木骨レンガ造の旧乃木邸の馬小屋に立ち寄りました。外観はレンガ積みですが、軸組みが木造の木骨レンガ造です。

木骨レンガ造の建物は京都や大阪にもあるようなので、また見に行ってみようと思います。(K・M)